En 1987 me diagnosticaron leucemia linfoblástica aguda. Mis padres se habían divorciado unos meses antes y el tratamiento se aplicó mientras vivía en casa de mis abuelos paternos al sur de Mérida. El hematólogo había dicho que el proceso sería difícil. Todos prometían que iba a quedar bien, decían que fuera valiente, pero me llevaban regalos póstumos.

No se puede afirmar que una enfermedad como la leucemia no afecte la sociabilidad o la psicología de un niño, sin hablar del físico, incluso si hay especialistas de diversas áreas involucrados en el tratamiento. En 1987 apenas estaba llegando la quimioterapia a Mérida [Yucatán] y no había trasplantes de médula ósea en las clínicas del IMSS. Ahora el paciente recibe una efectiva dosis de psicooncología, técnica difícil de imaginar en el pasado. Hasta la fecha, entrar a un hospital me baja la presión. Lo que allí ocurre me desestabiliza. Particularmente, las habitaciones del IMSS son culeras. Sus paredes blancas poseen tintes fúnebres. Las enfermeras gordas frustran cualquier erección. Muy pocas veces he visitado a familiares moribundos. Mejor espero el velorio para dejar de preocuparme. De cualquier forma, la leucemia es ambivalente, como la ética o la cicuta. Y todos los ataúdes se parecen.

Recibir tratamientos, inyecciones de fármacos, extracciones de médula ósea y regalos póstumos no era la mejor forma de vivir la niñez. Además de no tener cabello, el divorcio de mis padres, que ocurrió simultáneamente, convertía la situación en un chisme cuando mi madre llegaba al colegio con un yoghurt y galletas para mí, interrumpiendo la clase. Cómo olvidar las burlas de los otros niños, los cómics, los videojuegos, el consomé de pollo y la sobreprotección. Jugué Super Mario World con un amigo también canceroso, que nunca llegó al Mundo Especial. Mis abuelos no estaban preparados para cuidarme. El tiempo que pasé con mi abuela paterna fue tan restrictivo que tuve que buscar segundas opciones. Con Horacio Quiroga y Stephen King pasé magníficos momentos.

Los síntomas empezaron poco antes de cumplir los seis años. Debido a la anemia, estaba muy pálido, me dolían los huesos, los huevos, y vomitaba. Me realizaron exámenes dos veces. Cuando el hematólogo pediatra diagnosticó leucemia linfoblástica aguda yo prácticamente no sabía leer, apenas había terminado el kínder. Recibí quimioterapia durante seis años. Cada semana o cada quince días mi abuelo paterno me llevaba en motocicleta a la clínica de especialidades del IMSS—y más tarde al Centro Anticanceroso, donde recibía radiaciones de cobalto. Luego, a la escuela. Era imperdonable faltar a clases. En momentos críticos me internaban. También me hicieron transfusiones de sangre. Solo así podía faltar. Estuve bajo supervisión médica hasta los quince. Ininterrumpidamente.La primera secuela del cáncer fue una marcada conciencia de la muerte. Como Hamlet, el doctor les dijo a mis padres que mi recuperación podía ser o no ser, y rápidamente todas las esperanzas de mi progenitora se volcaron hacia Jesús. Los creyentes hicieron una oración masiva. Ellos clamaban y yo reclamaba: el divorcio seguía su curso. La leucemia resistía. No obstante, mitad por milagro y mitad por capricho, mejoré. A la fecha, las únicas consecuencias del tratamiento siguen solo presentes a nivel psíquico. El cáncer está curado. Mi sensibilidad se hizo más exigente, con un elevado sentido del humor y una resistencia ante situaciones difíciles maravillosa. En cuanto a las agujas, las asimilé con riguroso estoicismo. Para recordarlo, hace año y medio que llevo un piercing.

Cuando un farsante escribe un ensayo sobre la muerte, quien ha estado bajo peligro real de muerte lo detecta y replica. Cualquier discurso tendrá cualidades técnicas, retóricas, lingüísticas o semánticas, pero si no se basa en una experiencia legítima del dolor vale muy poco. Del tránsito por la leucemia aprendí a reconocer, en ocasiones de forma intuitiva, las experiencias límite relacionadas con el cuerpo. Nunca he sistematizado estas ideas, pero aparecen plasmadas en mis gustos personales y las reseñas de autores publicadas en distintos medios, desde Thomas Bernhard a Ernesto Sabato, pasando por Nick Cave, Gottfried Helnwein y Michel Houellebecq, y en los poemas y textos híbridos que he venido haciendo desde hace media década.Los existencialistas fueron los primeros en enseñarme a valorar el organismo y sus pestilencias. Roquentin en el parque de Bouville, después de un acceso de náusea, descubre al mirar las raíces de un árbol que la vida no tiene sentido. Allí hay un antecedente. Se trata de una observación fundada en el asco físico, una epifanía aberrante que rige un sistema filosófico. De esta manera, Jean-Paul Sartre, un pensador francés bizco, chaparro, feo y amoral pondrá en movimiento su ontología fenomenológica y le dirá al mundo, como un sarcasmo: Todo nace sin razón, se prolonga por debilidad y muere por casualidad. Hará de la mirada un juego diabólico, de las relaciones interpersonales un infierno—idea inspiradora de A puerta cerrada—y de Dios el cero absoluto, que no es poca cosa.

¿Por qué Sartre estaba tan obsesionado con lo viscoso, las entrañas y la escatología? A mi parecer, existe una estrecha relación entre la escritura, el estado físico del cuerpo, las carencias de éste—defectos, enfermedades, limitaciones—y la psicología de un autor, que a su vez impactan en su conocimiento del mundo. Sartre le dijo alguna vez a Camus: Usted es guapo, pero yo soy más inteligente, y con esta frase el abanderado del existencialismo ateo inauguró una Teoría del Cuerpo y la Escritura, y dio la pauta para entender por qué ostentaba un estilo tan virulento: su fealdad se lo exigía. Camus, aunque por otro lado era tuberculoso, efectivamente lucía atractivo, le sobraban mujeres, no tenía razones para escribir sucio. Poseía un lenguaje sobrio, con reflujos clásicos, subversivo sin perder la elegancia. Sartre barría los infiernos. Camus platicaba con Sísifo.La escritura es una metáfora del cuerpo. Bajo tales consideraciones se aprecian mejor los relatos de Mario Bellatin, su narrativa fragmentada, los personajes deformes y las atmósferas gélidas. Sarah Kane, en 4.48 Psicosis combina teatro, poesía, diálogos en prosa y pequeñas frases aforísticas, y no está desplegando sus recursos para pavonearse, sino porque se encuentra en un completo desequilibrio emocional. Su monólogo puede leerse como expediente clínico. Paulatinamente, la incursión de las artes en lo patológico se ha refinado, para satisfacción de Artaud, Lautréamont, Sade y compañía. Así que historias como La pianiste o Dans ma peau, retorcidas bajo cierto ángulo, dicen mucho más de Elfriede Jelinek y Marina de Van que sus declaraciones públicas. Si el inconsciente está estructurado como un lenguaje, el cuerpo habla: es el médium de la sesión.

Con el cáncer, mi cuerpo ya no era como los otros. A pesar de mi conducta honorable, mis buenos sentimientos y los versículos de la Biblia recitados de memoria, yo a los doce años tenía un Frankenstein adentro. Y la sensación de no encajar, de ser distinto al común de la gente, pasó a volverse una condición sine qua non de mi carácter. Si era solitario, me hice doblemente solitario. Veía películas de terror, me interesaban los videojuegos, la pornografía, el Triángulo de las Bermudas y las pirámides de Egipto. Me preocupaba el tema de Dios, a tal grado que estudié filosofía para despejar esa duda, y no conseguí gran cosa, solo unas cuantas habilidades argumentativas, migajas de nihilismo y aversión por los escolásticos.

Las temporadas en el hospital me ayudaron a comprender a los clochards de Beckett, al Oskar de Let the right one in, al Michel de Las partículas elementales, al Martín de Sobre héroes y tumbas y, en general, a todos aquellos individuos incapacitados para ser felices, un poco marginados y conmovedores. Otra de las secuelas del cáncer fue la observación habitual de mis procesos fisiológicos y psíquicos, concentrándome en procesos digestivos, musculares, sexuales y cerebrales realizadas dentro de mi organismo. De allí el interés por los autores que hacen una descripción torturante y circular encerrados en su propio speech endemoniado. El rey de esta técnica se llama Thomas Bernhard.La leucemia se puede curar médicamente, los hospitales curan el cuerpo, consiguen disminuir el daño psicológico, suministran inyecciones. Las cuestiones de fe, los divorcios familiares, la autoestima y la desgracia humana son ajenas al bisturí. Y ni siquiera la literatura puede curarlas. Este año [18.06.2010, Hospital General de Especialidades "Dr. Javier Buenfil Orozco", San Francisco de Campeche, Campeche] asistí a un Simposium de Psicooncología y Cuidados Paliativos y escuché brillantes ponencias en torno al enfermo de cáncer, pero el enfermo de cáncer tiene a la muerte encima, y ningún doctor, ninguna enfermera han conseguido atenuar esa sensación. Si te curas, ellos ganan. Si te mueres, ellos ganan: serás estadística. Y lo que siente el niño es completamente intransferible y horroroso. Eso no tiene solución.

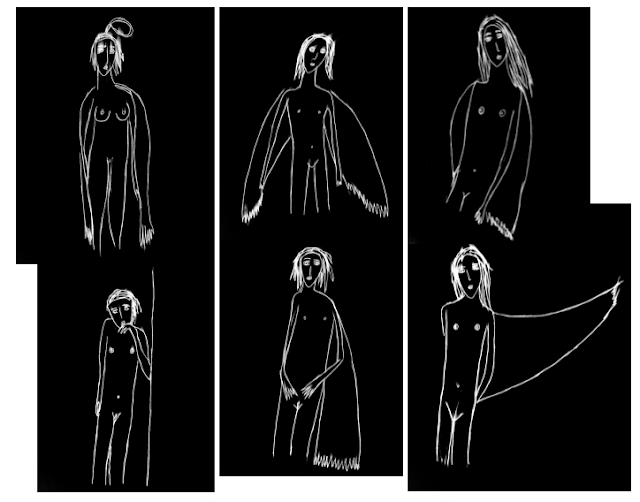

IMÁGENES: CHRISTIAN NÚÑEZ

Publicado originalmente en Replicante [11.10.2010]